Gerhard Schubert, Leiter der Fachabteilung Hydrogeologie & Geothermie der Geologischen Bundesanstalt im Gespräch mit Ulli Cecerle-Uitz.

Link: www.geologie.ac.at

Gerhard Schubert, Leiter der Fachabteilung Hydrogeologie & Geothermie der Geologischen Bundesanstalt im Gespräch mit Ulli Cecerle-Uitz.

Link: www.geologie.ac.at

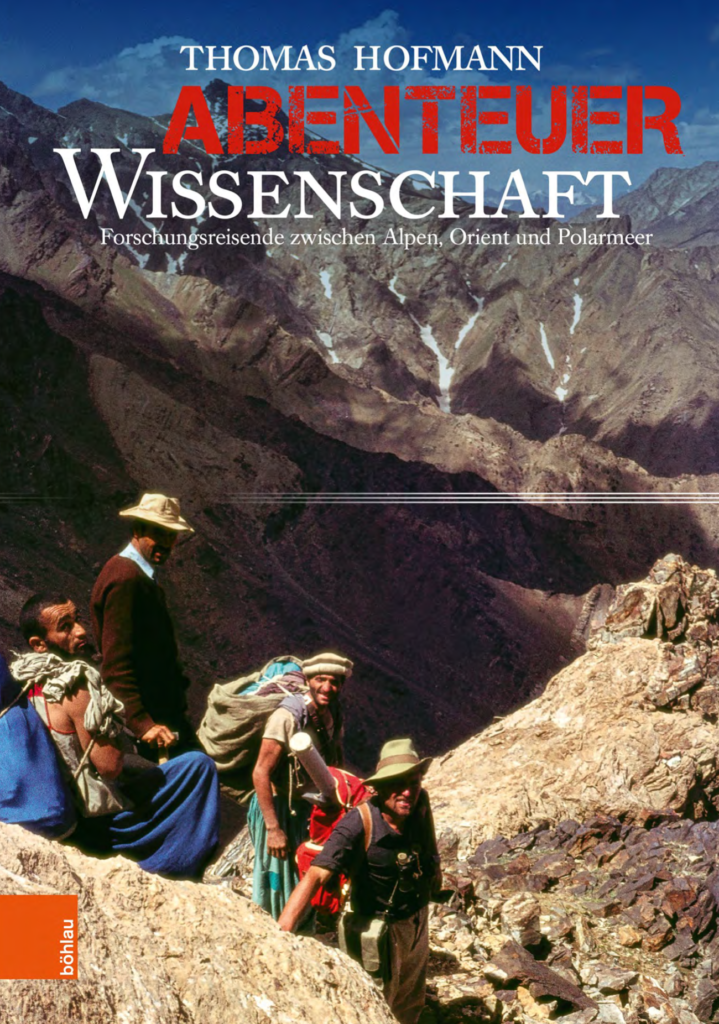

Thomas Hofmann ist Bibliothekar. An der Geologischen Bundesanstalt in Wien. Er hat ein Buch geschrieben. Über die Wissenschaft. Über die Reisen. Die Suche nach extremen Orten, neuen Dingen. Link: http://www.thomashofmann.at/

Wir sprechen über das Wesen der Wissenschaft, die Menschen, die Archive, und die Geschichten, die entstehen können, wenn jemand sie sucht.

Link zum Buch: Abenteuer Wissenschaft, Böhlau Verlag 2020 – das Wissenschaftsbuch des Jahres 2021

Willkommen in der Welt der Naturwissenschaft. Willkommen bei der Suche nach dem Einschlagkrater jenes Asteroiden, der zur Auslöschung der Dinosaurier geführt hat. Liebe Leserin, lieber Leser, begeben wir uns auf Zeitreisen, folgen Sie mir ins 19. Jahrhundert. Sie sind Gast auf der Novara, bei deren Reise rund um die Welt. Sie sind bei der Suche nach Nickelerzen auf den Salomoneninseln dabei, wo es 1896 ein Gemetzel gab. Wir kommen ins Tiroler Ötztal, wo bei Obergurgl Auguste Piccard am 27. Mai 1931 landete, und schmökern in Forschertagebüchern.

Freilich, bequem war und ist es für Männer und Frauen auf der Suche nach Neuem nur selten. Entbehrungen und Ärger, sei es schlechtes Wetter oder streikende Träger, standen und stehen bei Expeditionen auch im 21. Jahrhundert auf der Tagesordnung.

Hier geht es weniger um wissenschaftliche Forschungsergebnisse, vielmehr handelt das Buch vom Alltag forschender Menschen, deren Hoffnungen, Mühen und Freuden. Folgen Sie mir auch in die Welt des Bibliothekars, des Archivars. Schauen Sie mir über die Schulter. Persönliche Passagen in diesem Buch sind ebenso authentisch wie gedruckte Quellen oder die geführten Gespräche und Interviews. — Thomas Hofmann

Alles was schiefgehen kann, geht schief, und das zum blödsten Zeitpunkt. Bei dieser Episode ist alles gutgegangen – mit den Pros von Omegataupodcast kann das nur gutgehen. Ihr hört eine Co-Produktion über Mensch & Technik und die Fehler. Anlass war ein Interview mit Markus für einen Radiobeitrag in Diagonal / Ö1 zum Thema „Versagen“.

Link: https://www.omegataupodcast.net mit den besten Shownotes in Town.

PHS242 Der menschliche Faktor weiterlesenEvolutionsbiologie: Wie sich das Säugetierohr evolutionär entwickelt hat. Warum das für große evolutionäre Freiheit sorgt. Wie theoretische Biologie funktioniert. Was die Statistik zur Evolutionsforschung beitragen kann, und warum überhaupt Evolution extrem spannend ist. Darüber sprechen wir in dieser Ausgabe der Physikalischen Soiree.

Link zum Originalartikel | Link zur Pressemitteilung

Gesprächspartner: Assoz. Prof. Mag. Dr. Philipp Mitteröcker, Privatdoz.

Universität Wien, Department für Evolutionsbiologie

Was wissen wir über das Unendliche? Die Physikalische Soiree, aufgenommen im Bienengarten. Wir legen mal zusammen und unterhalten uns darüber. Physik, Mathematik, Religion, ja, Philosophie. Das Universum. Alles, was kein Ende hat. Warum wir das tun? Es ist höchste Zeit, einmal ausgiebig das Leben nach dem Ende zu besprechen. Mit Roman Tschiedl, Diagonal-Autor.

Programmhinweis: Diagonal macht Schluss – Sendung am 20.06.2020 im ORF Radioprogramm Österreich 1. Link zur Sendung

Die Sonne ist ein Stern, der uns sehr nahe ist. In Österreich gibt es seit dem 2. Weltkrieg das Sonnenobservatorium Kanzelhöhe, das die Sonne beobachtet, um Weltraumwetterberichte zu erstellen. Es entstand eine Zeitreihe gleichartiger Messungen, bei denen dazugehört, dass täglich die Sonnenflecken auch in aller Ruhe und Genauigkeit gezeichnet werden.

Leiterin des Sonnenobservatoriums ist die Astrophysikerin Astrid Veronig. Sie erzählt über die Sonne und die Sonnenforschung. So hört sich das an:

Ausschnitte aus dem Gespräch sind in der ORF Österreich 1 Radiosendung „Diagonal“ am 13. April 2019 ab 17:05 Uhr zu hören.

Gesprächspartnerin:

Mag. Dr. Astrid Veronig, Assoz. Univ.-Prof.

https://physik.uni-graz.at/de/astrophysik/veronig/

Episodenbild: NASA

Warum Naturschutzgebiete Sprungbretter in den Norden sind.

Über die Bedeutung von Biodiversität und die Vielfalt der Insekten spreche ich mit Konrad Fiedler. Er ist Leiter des Departments für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien.

Link: Department für Botanik und Biodiversität / Universität Wien

Link: Fachartikel über die Entwicklung von Wildbienenarten nach Überschwemmungen

Besuch in Wörgl bei Geotec. Ein Gespräch mit Michael Schwaiger und Gregor Kabosch. Link: https://www.aristo.at

Ursprünglich hat Verena Winiwarter die Ausbildung zur technischen Chemikerin gemacht, sie studierte dann Geschichte und Publizistik. Umweltgeschichte wurde zu ihrem Arbeits- und Forschungsschwerpunkt.

Wir sprechen über:

Wie war das mit der Umwelt in der Antike? Was macht man mit dem Boden? Wie bringt man Pferd und Esel zusammen? Praktische Werke für diejenige, die ein Landgut gehabt haben. Fest, flüssig, gasförmig. Alles im Boden. Liebig und Lego, und das nährende Prinzip. Streit zwischen Humusstöfflern und Mineralstöfflern. Mit einem Auszug aus Darwins Buch über die Regenwürmer. Nachhaltigkeitsziele der UN. Ecofiction, Soziale Ökologie (Department für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Universität für Bodenkultur). Nachhaltigkeitsziele.

Der Umgang mit der Natur war treibend für soziale Entwicklungen. Wer hört Wissenschaftler:innen zu? Was hört die Politik? Macht versus Wahrheit. Wer gewinnt? „Wir wünschen uns, dass die Aufklärung funktioniert hätte.“

Buchtipp: Verena Winiwarter, „Unsere Umwelt hat Geschichte“ – 60 Reisen durch die Zeit. Link zum Buch bei Amazon

Verena Winiwarter ist Präsidentin des Dachverbands der Umweltgeschichtegesellschaften mit 4000 Mitgliedern.

Links: UN Nachhaltigkeit | Forschergeist 60: „Klimawandel“

Buchtipp: Kim Stanley Robinson, New York 2140. Eco Science Fiction. Link zum Buch bei Amazon

Interviewpartnerin:

Verena Winiwarter, Univ.Prof. Ing. Dr.phil.

Link: H73700 Institut für Soziale Ökologie (SEC)

Universität für Bodenkultur, Wien

[email protected]

Bearbeitung: Leo Rachbauer, Gestaltung: Lothar Bodingbauer

Link zu Karin Hiltgartner | Link zum Wikipedia-Eintrag „Umweltverträglichkeitsprüfung“ | Link zum Fokustag | Link zur Pressemitteilung der TU, die Anlass zu dieser Episode war